文章根据对比参照物的不同,从产品的利益、转移和用户心理对比两方面探讨如何更好的和消费者发生关系。希望能够给你带来启发。

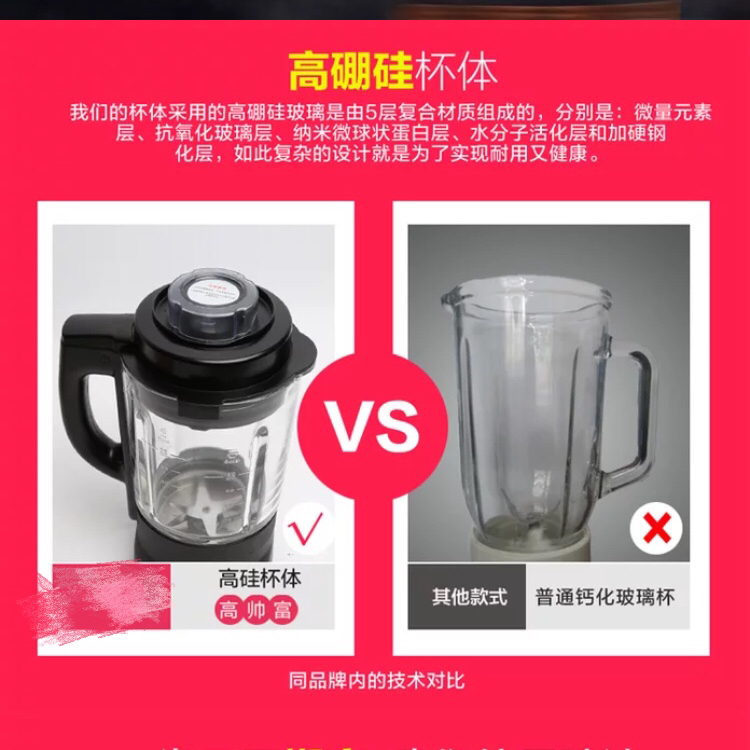

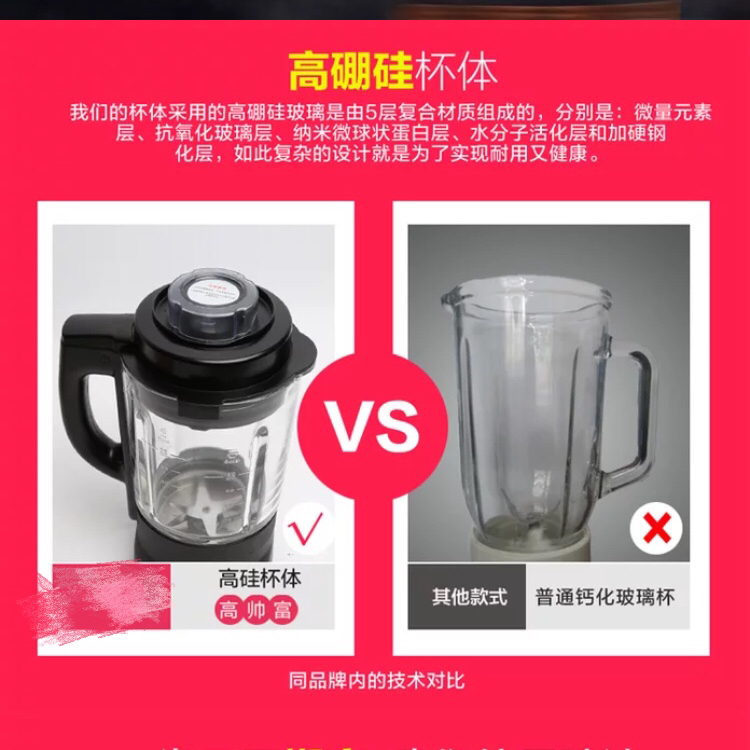

当我们在线上购物时,经常看到产品功能、或者材料的对比图,画上一个大大的√和×,仿佛买家秀和买家秀的既视感,比如这样:

对比法大家都知道,但不是所有文案用得好。在市场经济中,有商品选择就有对比,用好对比,可以大大缩短消费者按下支付密码的时间。

我们在开始写产品文案时,按惯例对比同行,快速搜集竞品信息,找出差异化优势进行提炼。放大优势形成强烈的反差效果,突出好与坏、恶与善、美与丑,方便读者在比较中分清“好坏”。

但是不知道大家看到上面的图,会心动吗?

对于小蘑菇来说,没有。

为什么有理有据的对比,却没有心动?

原因是大部分的对比没有真正和消费者产生互动。

拿刷朋友圈来说,刷微博比微信朋友圈脑袋更轻松,为什么?

这2者都是习惯性反射动作,平时在微博上看到比较好的资讯、图片,看完立马翻篇,但是在朋友圈,起码10次的浏览,会有5次心情的波动

- 有人去东北滑雪,去三亚渡假,外出走走的心思会越来越强烈;

- 看到优秀的人分享学习干货,对比自己,总是自惭形秽;

- 看到诱人的美食,又开始一番内心争斗戏的上演

同样的内容,会有不一样的反应,主要是微博里陌生人居多,和“我”产生的关联较小,而朋友圈,大部分是同学、同事、工作伙伴有过交流居多,这些人和“我”有一定的联系,在对比自己的现状,更容易调动情绪。

所以不难理解,我们看到大部分商业产品对比不心动,不行动的原因主要是文案没有和消费者发生关系。

对比肯定有对比参照物,接下来我根据对比参照物的不同,将从产品的利益、转移和用户心理对比两方面探讨如何更好的和消费者发生关系。

01、利益性和转移性对比

产品作为对比参照物,可以分为同类产品利益对比和转移性对比。

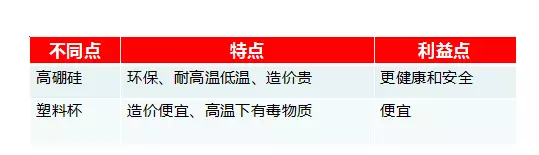

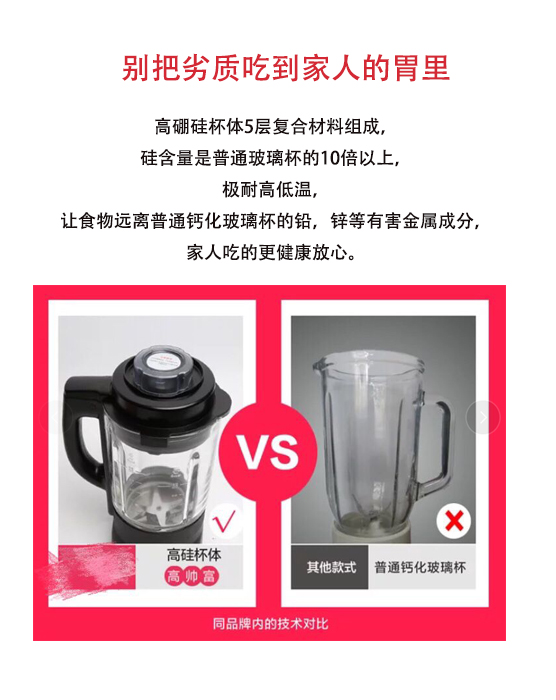

我们来看一张图。

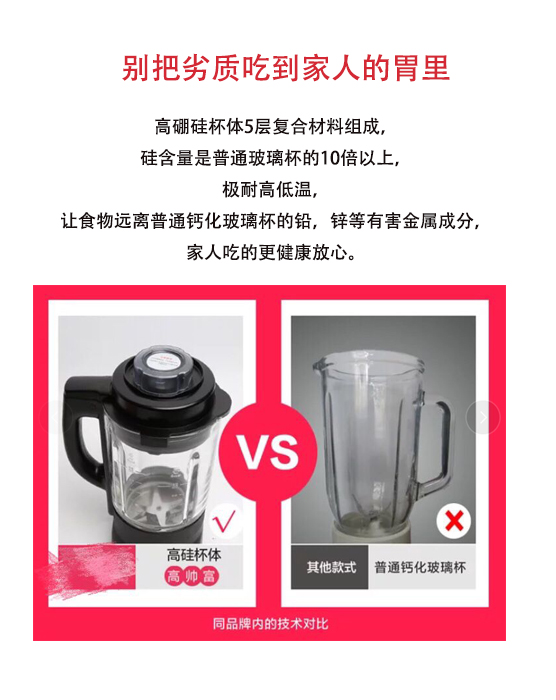

这是破壁机部分的文案截图,主要是拿同类破壁机杯体的用料进行对比,强调自家的用料好,坚硬,但是我不知道高硼硅是什么东东,和我又有什么关系?

很明显走入了不动心的坑。从营销者的角度只完成摆出事实依据的环节,并没有让消费者从心里认为你的东西就是好。

那怎么进行优化?

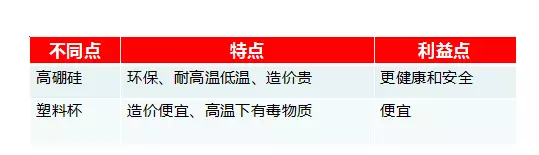

把功能对比转换成利益对比,拉近消费者距离,让他们情绪产生波动。

具体可以分三步走:

找到不同点——不同点的特点——特点给消费者带来什么好处。

经过这样的逻辑分析,海报文案可以变成:

除了有理有据的告诉消费者区别对比对他的好处,我们还要减少用户思考时间,这样的对比才能产生实际的意义,

最直接的做法就是同类产品使用后效果对比。

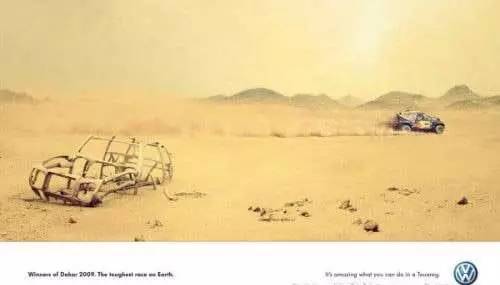

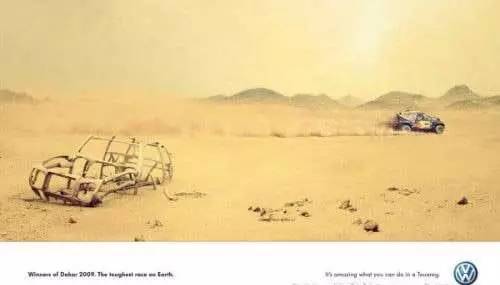

比如下图是大众汽车在沙漠做的一个实验对比,在赛车拉扯中,大众依旧完好无损,而其他品牌的车只留下残骸。这就是所谓的没有对比就没有伤害。

大众的做法属于同类效果对比,也可以拿自身实验效果对比。比如下图是记忆棉枕的实验,为了像消费者展示记忆的回弹力,用2吨SUV碾压后,记忆棉枕立马回弹,直接摆出事实证据信服力更大。

产品除了同类利益对比,还可以使用大家熟悉的物品唤醒消费者感知,转移心理账户,突出需宣传产品的优势。

比如杜蕾斯的文案:

养活一个孩子需要XXX美元,而一个杜蕾斯避孕套仅仅只要2.5美元

在这里,杜蕾斯并没有和冈本、大象等竞争产品的价格进行对比,而是转移心理账户,用母婴产品价格和杜蕾斯比较,小数字和大数字进行对比,让消费者形成差距大的概念,到底选择买孩子需要的生活用品,还是价格低几百倍的杜蕾斯,一目了然。这和同类产品比价格高低,更能刺激消费者。

02、用户心理对比

消费者本身就是戏精,你不入心,用户就入不了戏。

我们购买一个产品,无非是想解决生活中的某个问题,或者为了达到一个比现在更理想的状态,而人有惰性又不愿意改变,这个时候,文案就需要花心思,抓住消费者追求心理和失去心理,找到差异点,给出解决方案。

1、追求心理对比

我认为追求心理就是追求比现在更好的状态,但是现实不能轻易拥有,但是通过一个产品或者服务你可以达到或者缩短期待生活的距离。

要想满足追求心理首先要找到一个追求的目标,现在的状态就是对比参照点,找到现在和期待生活的差异点,然后提供追求动作和方法。

比如下面这则眼镜广告,带上眼镜前后判若2人。一个眼镜相当于对气质、容貌的微整形。看到使用前后的对比,更能让消费者产生幻想,想立马拥有这款产品,达到如宣传所说一样的改变。

步履不停的经典文案,就是期待生活和现状的对比,这2种对比的强烈冲击下,分分钟就想买票起程去想去的地方。

你写ppt时,阿拉斯加的鳕鱼正跃出水面

你看报表时,梅里雪山的金丝猴刚好爬上树尖。

你挤进地铁时,西藏的山鹰盘旋云端,

你在会议中吵架时,尼泊尔的背包客端起酒杯坐在火堆旁。

有一些高跟鞋走不到的路,有一些喷着香水闻不到的空气,有一些在写字楼里永远遇不到的人。

现状和期待的对比,就是大声表白用户,我可以帮你消除现在和期待生活的差异,过你想要的生活,当然期待的效果必须在消费者行动后可触及的范围内,难度太大,自然就会失去动力。

2、失去心理对比

前面我们说的是差到好,好到更好的对比追求,那么这里,我们需要说的是好到差的对比。比如不想孤单,不想发胖,不想落后。在大谈焦虑感的今天,大家都在积极追求更好,如果维持现状,都将是一种退步。失去心理对比的关键是唤醒他们重复体验那种不爽的感觉。

“这个时代正在淘汰不愿学习的人”——尚德机构

故乡眼中的骄子,不该是城市的游子”——某地产广告

比如这2句,就是利用失去心理对比的文案,你不学习就会被淘汰。所以你到我们这来学习,这里不会有落后的恐惧;故乡眼中骄子却是城市的游子形成鲜明的对比,房产可以让你继续保持优秀人的形象。

在我们使用对比法的时候,一定要搞清楚对比对象,二是让消费者关注自己,通过对比心理让产生改变的愿望。总结下:

精华总结——对比2大维度

对比要和消费者发生关系,指出好处。这是对比的前提。

产品对比可以分为同类利益对比和转移性对比。同类利益对比可以从功能利益点、实验对比效果、前后使用效果进行对比。

消费者心理需求对比,可以找到害怕失去的心理和追求更好的心理,提供缩短差异点的解决方案(你的产品或者服务。)主要有以下2个角度:

现状和期待的对比

好状态和差状态的对比。

作者:小蘑菇在奔跑,爱美食、爱摄影的营销人。微信公众号:文案小站(ID:xiaomogu_2017)

本文由 @小蘑菇在奔跑 原创发布。未经许可,禁止转载。

题图来自unsplash,基于CC0协议

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。

-

免费下载或者VIP会员资源能否直接商用?

本站所有资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。更多说明请参考 VIP介绍。

-

提示下载完但解压或打开不了?

最常见的情况是下载不完整: 可对比下载完压缩包的与网盘上的容量,若小于网盘提示的容量则是这个原因。这是浏览器下载的bug,建议用百度网盘软件或迅雷下载。 若排除这种情况,可在对应资源底部留言,或联络我们。

-

找不到素材资源介绍文章里的示例图片?

对于会员专享、整站源码、程序插件、网站模板、网页模版等类型的素材,文章内用于介绍的图片通常并不包含在对应可供下载素材包内。这些相关商业图片需另外购买,且本站不负责(也没有办法)找到出处。 同样地一些字体文件也是这种情况,但部分素材会在素材包内有一份字体下载链接清单。

-

付款后无法显示下载地址或者无法查看内容?

如果您已经成功付款但是网站没有弹出成功提示,请联系站长提供付款信息为您处理

-

购买该资源后,可以退款吗?

源码素材属于虚拟商品,具有可复制性,可传播性,一旦授予,不接受任何形式的退款、换货要求。请您在购买获取之前确认好 是您所需要的资源

评论(0)